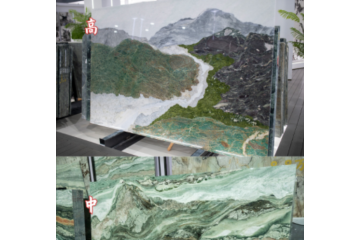

这张石头打造的桌子极具艺术感与设计张力,仿佛将自然的鬼斧神工与人工的巧思妙想融为一体,具体可从以下几个维度赏析:

1. 材质与色彩:层叠的自然光谱

桌子采用多材质拼接工艺,每一层皆由不同纹理的大理石、玛瑙或矿物石拼接而成,形成丰富的视觉层次:

•

顶层台面:直径圆润的白色大理石为主材,表面流动着浅绿、鹅黄的天然纹路,如春水漫过沙滩般柔和,边缘镶嵌一枚钴蓝色玛瑙圆柱(或琉璃装饰件),冷色调点缀打破单调,宛如夜空中的星芒。

•

中部支撑结构:由上至下依次为——

•

酒红色圆柱(疑似金属或赭石石材):衔接上下层,色调沉稳,如古木年轮般富有质感;

•

靛蓝金斑石球体:饱满的球体布满金箔般的裂纹,深蓝基底中流动着金属光泽的纹路,似凝固的星河,成为视觉焦点;

•

灰白基底石柱:底部支撑层回归简约,浅灰石材上蜿蜒着银白色细脉,低调中暗藏细节。

•

底座:圆形大面积石材,以白色为底,晕染橄榄绿、墨绿的天然色块,纹理粗犷如泼墨山水,与顶层的细腻形成对比,奠定稳重的基调。

2. 结构设计:几何美学的解构与重组

摒弃传统桌子的直线框架,采用层叠式有机形态:

•

顶层台面平整如镜,边缘微弧,兼顾实用性与轻盈感;

•

中部支撑摒弃垂直立柱,以大小不一的几何体块堆叠(球体+圆柱+圆台),形成“上窄下宽”的金字塔式稳定结构,同时通过曲面转折打破机械感,赋予灵动的韵律;

•

材质交接处刻意保留天然石纹的断层与色差,如自然生长的“榫卯”,拒绝工业流水线的刻板,每一道拼接缝都是独一无二的“自然印记”。

3. 氛围与场景:艺术装置般的存在感

置于空间中,它早已超越“桌子”的功能性,更似一件可使用的雕塑:

•

背景中玻璃幕墙映出室外车辆的光影,与石材的温润形成刚柔对比,适合陈列于现代艺术展厅、高端私宅的客厅或吧台,作为空间的视觉锚点;

•

顶层的小型装饰件(如蓝色玛瑙柱)可随手放置香薰、绿植或灯具,兼具实用与装饰性,让自然材质与生活场景产生互动;

•

石材表面的天然凹凸与光泽变化,在不同光线下呈现微妙光影——日间折射自然光,夜晚暖光照射下显露出石纹的立体感,如流动的岁月沉淀。

4. 细节亮点:自然与工艺的对话

•

纹理的叙事性:顶层的大理石纹如草原迁徙,中部靛蓝石的裂纹似火山肌理,底座的绿纹若深海珊瑚,每一层石材都在“讲述”不同的自然故事,组合成一部立体的地质教科书;

•

色彩的克制美学:以白、灰、绿为主色调,点缀钴蓝、酒红、金斑,避免艳俗堆砌,如同高级时装的配色哲学,冲突中见和谐;

•

手作的温度:石材表面的细微划痕、天然石纹的不规则走向,拒绝工业化复制的完美,反而让人感受到匠人挑选、切割、打磨时的匠心——每一张都是独一无二的“孤品”。

这张桌子不仅是实用的家具,更是自然美学与设计思维的碰撞:它让坚硬的石材褪去粗粝感,以层叠的韵律、流动的色彩与有机的形态,成为空间中兼具功能性与艺术性的“自然诗篇”。

客服热线:

客服热线: