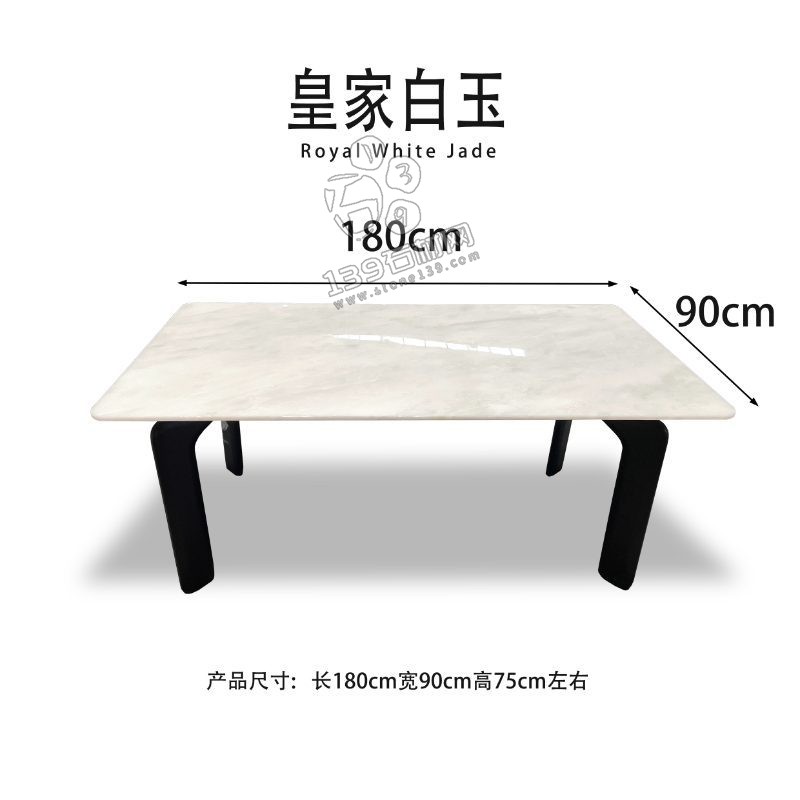

站在纳米比亚某座大理石矿山前,指尖抚过刚开采出的白色皇家白玉荒料 —— 冰凉的石面下,藏着亿万年地壳运动的痕迹:一缕若隐若现的水晶根,是矿物质在高温高压下凝结的 “星光”;几丝浅灰的纹路,是板块碰撞时留下的 “褶皱”。这不是冰冷的建筑材料,而是自然用时间雕琢的 “活标本”。

石材的美,从来不是 “复制粘贴的完美”,而是 “与自然共生的印记”。从矿山到空间,从纹理到应用,每一步都藏着 “尊重自然、借力自然” 的智慧。

一、石材之美:藏在 “不完美” 里的自然密码

若用 “人造材料的标准” 衡量,天然石材满是 “缺陷”:色差、锈纹、鸡爪纹、水晶根…… 可恰恰是这些 “不完美”,构成了它独一无二的美感 —— 因为每一处印记,都是自然亲手镌刻的密码。

1. 纹理:地球亿万年的 “手写笔记”

没有两块天然石材的纹理完全相同。意大利卡拉拉白的纹路,像阿尔卑斯山的积雪在阳光下融化的轨迹,疏朗又灵动;非洲黑花岗岩的光泽,藏着刚果盆地雨林的深邃,每一道细微的银线,都是云母矿物在地质运动中 “留下的脚印”;中国汉白玉的温润,带着燕山山脉的雾气,纹理里能读出北方山川的沉稳。

这些纹理不是 “设计出来的图案”,而是地球用矿物质作墨、用时间作纸,写了亿万年的 “笔记”。就像去年杭州某新中式私宅,设计师用一块带着 “鸡爪纹” 的大理石做背景墙 —— 那交错的纹路,恰好呼应了茶室里 “枯山水” 的意境,风穿过时,仿佛能听见山林的回响。

2. “瑕疵”:被误解的自然馈赠

很多人嫌弃的 “瑕疵”,其实是石材最珍贵的 “加分项”:

水晶根不是 “杂质”:纳米比亚皇家白玉里的水晶根,能让透光性提升 30%,某高端酒店用它做大堂透光幕墙,白天阳光穿过时,石面会泛着细碎的 “星光”,比人造透光板多了几分自然的灵动;

锈纹不是 “污点”:大理石中的锈纹,是铁矿物质氧化的痕迹。上海某老洋房改造时,设计师特意保留了 fireplace 上的锈纹石材,搭配复古铜灯,让空间瞬间有了 “时光沉淀的温度”;

干裂纹不是 “隐患”:轻微的干裂纹在砂岩中很常见,某民宿用这类砂岩做外墙,雨水渗透时,裂纹会让墙面呈现 “深浅不一的肌理”,像山野间经过风雨洗礼的岩石,与周围的绿植浑然一体。

天然石材的美,贵在 “不刻意”—— 它不迎合 “统一的审美”,只展现自然本来的样子。

3. 质感:触摸得到的 “自然温度”

瓷砖的光滑是 “工业打磨的冷”,岩板的硬度是 “化学合成的硬”,而天然石材的质感,是 “能触摸到的自然温度”:

大理石的温润,像清晨的溪水,指尖划过没有冰冷的隔阂;

花岗岩的粗粝,像山顶的岩石,带着风吹日晒的 “沧桑感”;

砂岩的多孔,像海边的礁石,能吸附空气中的湿气,让空间更显透气。

去年在云南某文旅项目中,设计师用当地产的砂岩铺地面,赤脚踩上去,能感受到石材毛孔里藏着的山野气息 —— 这种 “触摸自然” 的体验,是任何人造材料都模仿不来的。

二、共生之道:从矿山到空间,如何与自然 “和平相处”

“与自然共生” 不是一句口号,而是贯穿石材 “开采 - 加工 - 应用 - 循环” 全生命周期的实践。不是 “征服自然”,而是 “借力自然”;不是 “消耗自然”,而是 “回馈自然”。

开采:不做 “地球的伤口”,要做 “生态的修复者”

好的石材开采,不是 “炸山取石”,而是 “温柔地唤醒”:

精准勘探,减少浪费:现在很多矿山会用无人机测绘 + 3D 建模技术,先摸清矿体的分布,再 “按纹理开采”—— 比如纳米比亚某大理石矿,通过数字化管理,让荒料利用率从 50% 提升到 75%,减少了对山体的破坏;

矿山复绿,还地自然:开采后的矿山,不是 “废弃的伤疤”。厦门某石材企业在非洲某矿山开采后,种上了当地的猴面包树和金合欢,还挖了蓄水池收集雨水 ——3 年后再去看,矿山已经成了小型生态区,甚至有羚羊回来栖息;

清洁能源,降低碳耗:埃及某花岗岩矿引入了光伏供电系统,开采和粗加工环节的电力 100% 来自太阳能,单位石材的碳排放降低了 40%,还获得了中国 “绿色石材认证”。

开采的本质,是 “从自然中取石,却不伤害自然”。

2. 加工:不做 “自然的改造者”,要做 “美的传递者”

加工不是 “把石材变成人造材料”,而是 “保留自然之美,解决实用问题”:

拒绝过度处理:不做全染色(掩盖石材原本的色泽)、不做厚覆膜(隔绝石材的呼吸感)、不做大面积填补(消除自然纹理)。去年某高端酒店用大理石做台面时,只在细微裂缝处用同色树脂轻微加固,既不影响纹理,又解决了渗污问题;

借力自然工艺:有些石材会用 “水刀切割” 代替传统的火焰切割 —— 水刀的力量来自自然,不会让石材因高温产生新的裂纹,还能更精准地保留纹理的完整性;

边角料再利用:石材加工产生的边角料,不是 “垃圾”。杭州某亚运会场馆,把大理石边角料粉碎后和树脂混合,做成了透光装饰砖,铺在走廊地面 —— 灯光亮起时,地面像撒了一把 “碎玉”,既环保又美观。

加工的核心,是 “不破坏自然的美,只让它更适配生活”。

3. 应用:不做 “空间的主宰”,要做 “自然的延伸”

把石材用在空间里,不是 “强行塞进设计”,而是 “让石材成为自然与空间的桥梁”:

场景适配,顺势而为:户外地面用硬度高的花岗岩(抗风吹日晒),卫生间墙面用低吸水率的大理石(防渗水),茶室墙面用温润的砂岩(呼应自然意境)—— 去年苏州某园林酒店,在临湖的露台用青石板铺地面,石板的颜色会随着湖水的波光变化,仿佛地面和湖水连在了一起;

光影互动,借景自然:利用石材的透光性,让自然光成为 “设计的一部分”。深圳某写字楼大堂,用透光大理石做了一面水波纹墙,白天阳光穿过时,墙面会映出窗外的云影,像把天空 “搬进了室内”;

地域适配,就地取材:尽量用当地的石材,减少运输过程中的碳排放。云南某民宿用当地的青石做墙面,四川某古镇改造用当地的页岩铺路面 —— 当地的石材,本就带着地域的自然气息,和周围的环境更 “合拍”。

应用的关键,是 “让石材融入自然,让空间成为自然的延伸”。

三、共生的本质:不是 “用石材”,而是 “懂石材”

为什么说 “石材之美与自然共生”?因为石材本就是自然的一部分,我们用石材,本质是 “与自然对话”。

懂石材的人,不会要求 “十万平米无色差”—— 因为他知道,色差是自然的 “签名”;不会嫌弃 “水晶根和锈纹”—— 因为他知道,这些是自然的 “礼物”;不会把石材变成 “人造材料的替代品”—— 因为他知道,石材的价值,就在于 “带着自然的印记”。

就像那位在石材行业摸爬滚打几十年的老石人说的:“惜石如金,不是惜它的价格,是惜它背后的自然时光;爱石如命,不是爱它的完美,是爱它身上的自然温度。”

一块石材,从亿万年的地壳中醒来,经过温柔的开采、适度的加工,最终走进我们的空间 —— 它不是冰冷的材料,而是自然派来的 “使者”。它带着矿山的风、地壳的温度、时间的痕迹,提醒我们:美,从来不是 “征服自然”,而是 “与自然共生”;不是 “追求完美”,而是 “尊重本真”。

下次再触摸一块天然石材时,不妨慢一点 —— 你摸到的,可能是亿年前的星光,是千万年前的山脉,是自然写给我们的,最动人的诗。

客服热线:

客服热线: