八月的石材市场,机器轰鸣声里藏着焦虑。走访几家老石企,老板们的苦笑惊人相似:"现在不是赚多赚少的问题,是能不能活下去的问题。"

一、石材人的"生死两难":停,耗干家底;干,亏到流泪

"厂房租金每月15万,设备折旧8万,20个工人工资40万——这还不算水电、耗材。"某厂王总翻着账本叹气,"停一天,这些刚性支出一分不少;开一天,订单利润连覆盖成本都难。"

这不是个例。当下石材行业正陷入"停是等死,干是找死"的怪圈:

•

需求端:房地产下行、基建放缓,传统订单锐减;人造石、岩板等竞品挤压,市场蛋糕越切越小。

•

供给端:同行抢单血拼价格,100元成本的石材,70元甩卖成常态。某区域曾有50家石企,因一家低价抢单,3个月内15家被迫关厂——剩下的35家,又在新一轮降价中陷入"零毛利"死循环。

二、低价内卷的"三重绞杀":同行、自己、客户,谁都跑不掉

这场没有赢家的战争里,没有真正的旁观者:

•

饿死同行:一家降价抢客,全行业被迫跟进。当价格跌破成本线,原材料积压、设备闲置、工人失业,资金链断裂的石企像多米诺骨牌般倒下。某产区曾有80%中小厂在两年内退出,行业生态遭毁灭性破坏。

•

累死自己:"零毛利"背后是透支式生存:24小时连轴转的设备、两班倒的工人、压缩到极致的运输成本……某厂李总说:"去年卖了2000万石材,账面利润不到3万。工人累出腰椎病,我全年飞了47趟催款,最后倒贴5万交电费——图什么?就图'活着'。"

•

坑死客户:低价=低质,是绕不开的规律。某工程客户贪便宜选了70元/㎡的石材,验收时色差严重被要求返工,额外损失80万;更有家庭装修用了低价石材,三年不到墙面开裂,重换费用是省钱的5倍。

三、原观点总结:价格战是"慢性毒药",品质才是生存根本

低价内卷的本质,是行业价值体系的崩塌。当企业放弃利润追求"生存",服务缩水、工艺偷工、材料以次充好便成了常态。长此以往,"中国制造"的石材口碑将被透支,行业转型升级更无从谈起。正如一位老石企掌门人所说:"抢别人的单,断自己的路;毁行业的根,坑客户的钱——这条路,走不长。"

但,"卷"不该是唯一答案:换个维度突围,或许能杀出血路

"卷"到极致真的没有对手吗?未必。但更值得思考的是:当价格战把行业逼入绝境,我们是否该跳出"非此即彼"的思维?

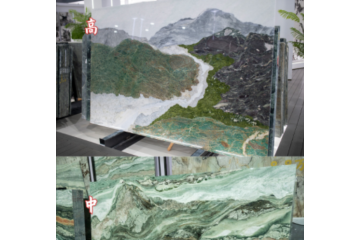

1. 卷产品:从"卖石头"到"卖解决方案"

某头部石企的转型案例值得借鉴:他们放弃与小厂拼低价,转而深耕"高端定制"——为酒店提供"石材+设计+安装"全案服务,为客户做空间效果模拟、石材抗污测试,甚至根据建筑结构定制防滑纹理。单价虽从80元/㎡涨到280元/㎡,订单却排到了半年后。

启示:客户需要的不是"最便宜的石头",而是"最适合的石材解决方案"。产品差异化,永远是最牢固的护城河。

2. 卷服务:从"一次性交易"到"全生命周期陪伴"

另一家企业推出"石材管家"服务:售前免费量房设计,售中全程监工,售后承诺"24小时响应维修"。看似增加了成本,客户复购率却从15%提升到40%,转介绍带来的订单占比超30%。

启示:服务不是成本,是溢价的核心。当同行还在拼价格,你拼的是"让客户省心"的能力。

3. 卷技术:从"粗放生产"到"智造升级"

某厂投入200万改造生产线,引入智能分切设备,将石材利用率从65%提升到85%;另一家与高校合作研发"防渗透石材",耐酸碱性能提升3倍,成功打入化工园区项目。技术投入或许短期烧钱,但长期看,是降本增效的利器。

启示:当"人力成本""材料成本"成为痛点,技术升级就是破局的关键。

4. 卷品牌:从"无名小厂"到"行业标签"

浙江某石企用10年时间打造"环保石材"品牌,所有产品通过欧盟CE认证,甚至参与制定行业标准。如今,他们的石材溢价30%,却成为高端项目的"指定供应商"。

启示:品牌是信任的背书。当客户想到"环保石材"就想到你,价格便不再是第一考量。

写在最后:

石材行业的"卷",不该是"你死我活"的消耗战,而应是"各展所长"的升级赛。价格战或许能赢一时,但赢不了一世;真正的突围,一定来自对需求的深度挖掘、对价值的重新定义。

致同行:

少点"低价内耗",多点"价值创造";

少点"焦虑跟风",多点"差异化突围"。

当你不再把目光锁在"隔壁厂的报价",而是聚焦"客户未被满足的需求"时——

你会发现,那些曾让你绝望的"红海",不过是未被开发的"蓝海"。

互动话题:你在石材经营中遇到过哪些"卷"的困境?又是如何通过创新突围的?欢迎在评论区分享经验,让我们一起寻找行业的新可能!

客服热线:

客服热线: