一、国内石材:三重寒冬压身,生存举步维艰

2025 年上半年的行业数据,彻底揭开了国内石材企业的 “生存困境”,核心难在这三点:

1. 需求端 “断崖式下滑”,源头市场萎缩

房地产深度调整成 “最大拖累”—— 全国房屋新开工面积同比降 17.56%、施工面积降 14.32%,直接导致墙面干挂、地面铺装等大宗石材需求锐减,仅 2025 上半年就缩减约 2000 万平方米采购量。更糟的是,精装房比例下降、新房开工减少形成 “连锁反应”,传统石材主力市场(房地产)持续收缩,企业 “无单可接” 成常态。

2. 内外夹击 “挤压空间”,替代与内卷双杀

替代产品抢市场:PC 砖、真石漆、岩板等替代品凭借 “低成本优势”(真石漆成本仅天然石材 1/5),疯狂抢占中低端市场。2025 上半年,地产项目用水包砂涂料替代干挂石材的案例同比增 40%,某 10 万㎡外墙项目直接省 3000 万预算,国内石材中低端份额被大幅蚕食。

行业内卷 “亏着卖”:为抢有限订单,企业陷入 “价跌本升” 恶性循环 —— 常规花岗岩板材均价较 2024 年降 8%,物流、人工成本却涨 12%,30% 中小型加工企业濒临亏损;随州黄金麻、白麻等主流石材价格 “十年回滚”,优质黄金麻从巅峰 150 元 /㎡跌至 55-70 元 /㎡,白麻近乎腰斩,即便矿山减产、协会联动,仍难改供需失衡,华东市场份额(如随州白麻)从 45% 跌至 28%。

3. 信任与成本 “双重加码”,门槛越来越高

无序竞争引发客户信任危机,第三方检测费用占比从 2020 年 3% 升至 8%,企业需额外承担合规成本;同时产能过剩(如随州年产能 4000 万㎡,全国需求仅 3000 万㎡),“卖得越多亏得越多” 的悖论,让国内石材企业陷入 “想活难、想死不甘心” 的僵局。

二、进口石材:走 “高端差异化” 路线,处境相对从容

与国内石材 “全面寒冬” 不同,进口石材(如意大利卡拉拉白、土耳其紫罗红、希腊爵士白等)因定位精准,受行业寒冬冲击较小,但也面临新挑战:

1. 核心优势:抓牢 “不可替代的高端需求”

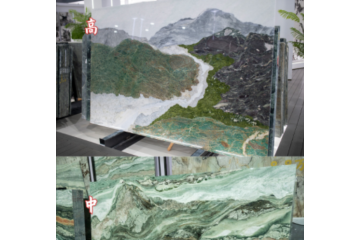

稀缺性 + 观赏性:进口石材多为天然大理石,纹理独特(如紫罗红的 “红酒奶油纹”、卡拉拉白的 “雪花肌理”),具有不可复制的装饰性,适合别墅、高端酒店、奢侈品门店等 “重质感” 场景,这类需求对价格敏感度低,2025 上半年高端文旅、豪宅项目中,进口石材应用占比仍保持 35% 以上。

品牌溢价 + 供应链成熟:意大利、土耳其等产区的进口石材有长期品牌积累,配套的加工工艺(如异形切割、表面精磨)更成熟,能满足高端客户 “定制化需求”,毛利率可达 40%-60%,远超国内常规石材(10%-15%)。

2. 面临的挑战:成本与市场分流压力

高成本削弱竞争力:进口石材需承担关税、长途海运(2025 上半年海运成本同比涨 10%)、代理分销等费用,终端售价比国内同类石材高 30%-50%,部分中端客户转向 “高端人造石”(如仿卡拉拉白岩板,成本仅进口 1/3)。

区域竞争加剧:东南亚(越南、印度)进口石材凭借 “近中国市场、低运输成本”,开始抢占中高端中端市场,比如越南大理石价格比意大利低 20%,2025 上半年对华出口量增 18%,分流传统进口石材份额。

三、总结:国内 “求生存”,进口 “求突破”

国内石材的 “不容易”,本质是 “依赖房地产 + 中低端同质化” 的模式失灵,在需求萎缩、替代冲击、内卷亏损中挣扎;而进口石材凭借 “高端定位 + 稀缺属性”,避开了国内房建市场的直接冲击,但需应对 “成本高企 + 区域竞争” 的新考验。未来,国内石材需加速 “去房地产依赖”(转市政、旧改、出口),进口石材则需优化供应链、拓展细分场景(如高端家装定制),才能在行业调整中找到生机。

客服热线:

客服热线: